der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein und Westfalen-Lippe

durchgeführt vom NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln

in Nordrhein-Westfalen

Истории жизни еврейских иммигрантов, приехавших из бывшего Советского Союза и поселившихся

в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия

Mit einem Buch über jüdische Forscher und Wissenschaftler aus Leningrad/St. Petersburg, das einen Artikel über Abram Ioffe enthält

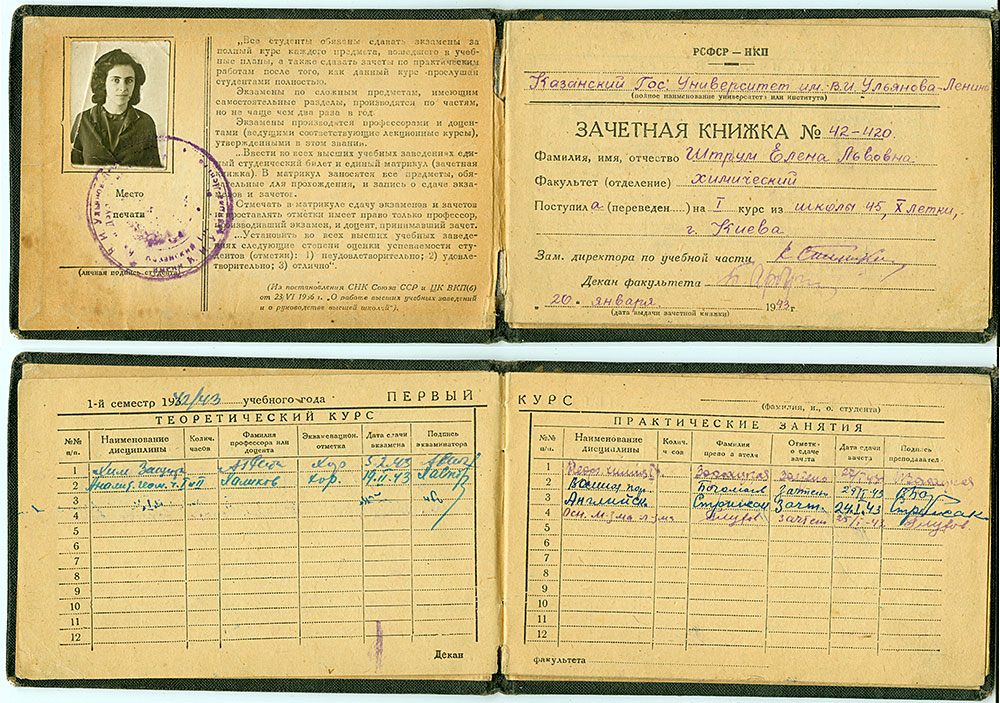

Elena (2. Reihe, rechts) mit Kolleginnen während der Arbeit im Labor des Militärhospitals in Kasan, 1942

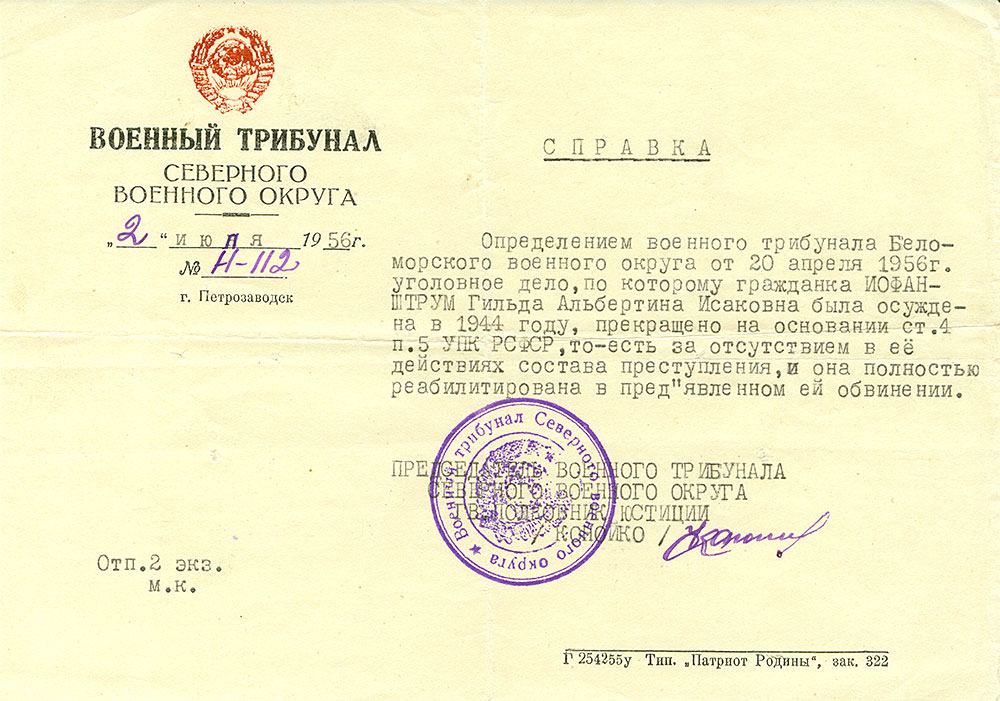

Bescheinigung des Militärtribunals des Militärbezirkes Nord vom 2. Juli 1956 über die Rehabilitierung von Gilda Albertina Jofan-Shtrum

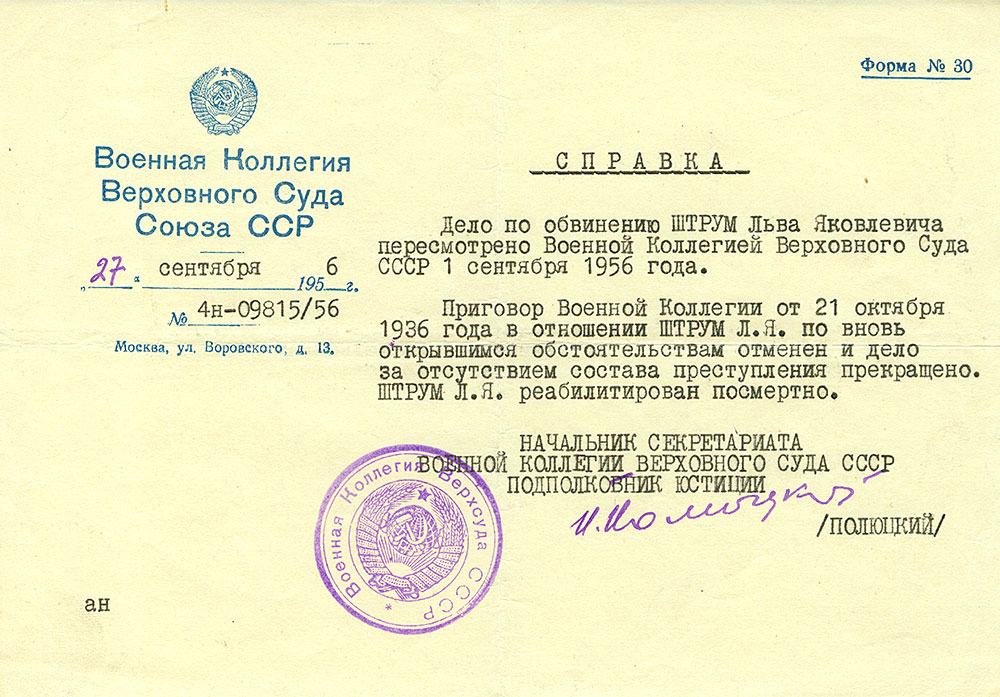

Bescheinigung des Militärkollegiums des Obersten Gerichts der UdSSR vom 27. September 1956 über die Rehabilitierung von Lew Shtrum

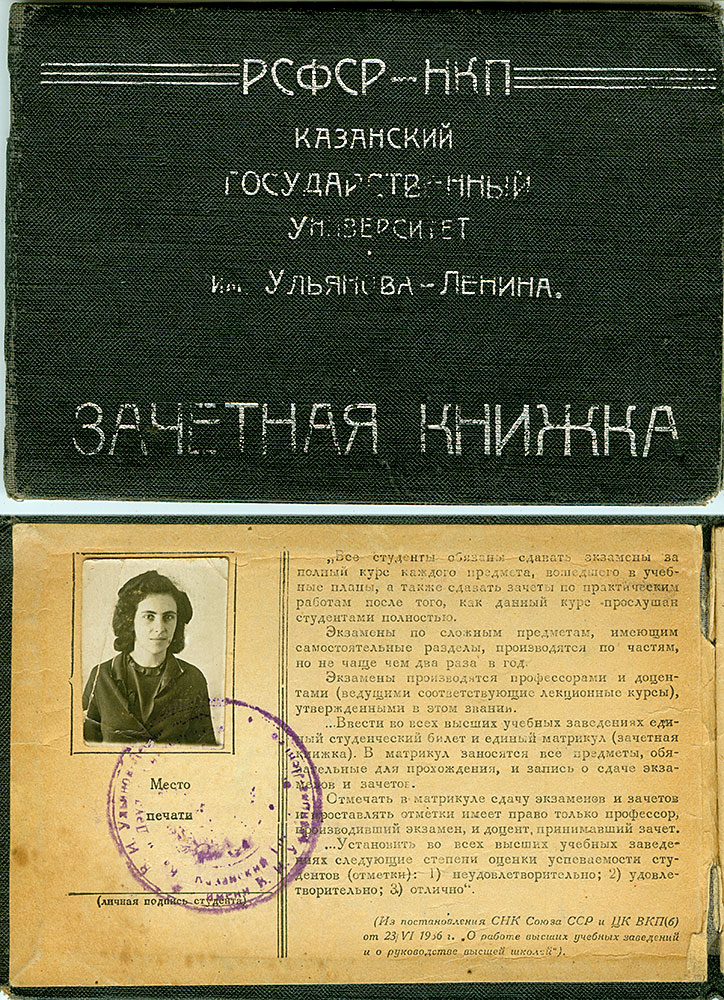

Elena Shtrum

Als Elena Shtrum 1923 in Kiew geboren wurde, war ihre Familie Teil der sogenannten „Intelligenz“. Ihr Großvater mütterlicherseits hatte nach einem Studium in Deutschland als Ingenieur beim Eisenbahnbau zwischen Russland und China mitgewirkt; ihre 1895 in Leipzig geborene Mutter Gilda Albertina ergriff den Beruf der Ärztin, ihr Vater Lew (geb. 1890) war Physiker. Jüdische Traditionen spielten bei den Eltern keine große Rolle, nachdem bereits die Großeltern „Atheisten“ waren.

Als Elena Shtrum 1923 in Kiew geboren wurde, war ihre Familie Teil der sogenannten „Intelligenz“. Ihr Großvater mütterlicherseits hatte nach einem Studium in Deutschland als Ingenieur beim Eisenbahnbau zwischen Russland und China mitgewirkt; ihre 1895 in Leipzig geborene Mutter Gilda Albertina ergriff den Beruf der Ärztin, ihr Vater Lew (geb. 1890) war Physiker. Jüdische Traditionen spielten bei den Eltern keine große Rolle, nachdem bereits die Großeltern „Atheisten“ waren.

Elenas Vater hatte noch vor der Revolution seinen Hochschulabschluss in St. Petersburg gemacht. Da ihm dort aufgrund seiner Herkunft eine akademische Karriere verwehrt wurde, ging er nach Kiew, wo er bald an der Universität eine Professur erhielt. 1936 wurde er mit zahlreichen anderen Wissenschaftlern wegen „antisowjetischen Verhaltens“ verhaftet. Es handelte sich um eine „inszenierte Verschwörung“ im Rahmen des stalinistischen Terrors. Als Frau eines „Volksfeindes“ musste Elenas Mutter 1937 mit ihrer Tochter Kiew verlassen und in die Verbannung gehen. 1943 wurde sie dort denunziert, wegen angeblicher Spionage verurteilt und für acht Jahre in einem Lager interniert.

Elena selbst hatte ihre Mutter bereits kurz nach der Verbannung wieder allein lassen müssen, da ihr die Einweisung in ein Heim für Kinder von „Volksfeinden“ drohte. Nachdem sie den Verbannungsort verlassen hatte, gelangte sie über Moskau wieder nach Kiew. Mit Unterstützung von Verwandten, Lehrern und ehemaligen Nachbarn ihrer Eltern konnte sie in ihrem früheren Umfeld unterkommen.

Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion drängte Elena ihre Kiewer Verwandten zur Flucht und verließ im Juli 1941 mit zwei Tanten und einer Cousine per Zug die Stadt. In Kasan in Tatarstan nahm sie ein Studium der Chemie auf und begann in einem Militärhospital zu arbeiten. Als die Ukraine befreit war und das Krankenhaus nach Kiew verlegt wurde, kehrte sie zurück. Kurz darauf zog sie nach Leningrad zu ihrem (Stief-)Bruder, der den Krieg als Soldat der Roten Armee glücklich überstanden hatte. Dort machte sie auch ihren Abschluss.

Nach Beendigung des Studiums Ende der 1940er-Jahre begann für Elena Shtrum eine schwierige Zeit mit Phasen der Arbeitslosigkeit und erzwungenen Stellenwechseln. Als Tochter von Repressierten war sie mit Ablehnung, politischen Schikanen und Denunziationen konfrontiert. Erst mit dem Tod Stalins verbesserte sich ihre Situation. Auf Hinweis früherer Kollegen erhielt sie eine Anstellung im Leningrader Forschungsinstitut des berühmten Physikers Abram Ioffe, der in den 1950er-Jahren infolge einer antisemitischen Kampagne vorübergehend Stellung und Einfluss verloren hatte. In seinem Institut, so Elena Shtrum, habe man über ihre Eltern Bescheid gewusst, sie dies aber nie spüren lassen. Ende der 1950er-Jahre wurden Elenas Mutter und ihr Vater, dessen Schicksal sie nie ganz klären konnte, rehabilitiert. Für den Tod von Lew Shtrum erhielt die Familie zwei Monatsgehälter – als „Entschädigung“.

Da Frau Shtrum der Sowjetmacht kritisch gegenüberstand, befasste sie sich frühzeitig mit der Auswanderung. Aus familiären Gründen verließ sie St. Petersburg jedoch erst 1993 – zusammen mit ihrem (zweiten) Ehemann Wladimir Bljacher, einem Maschinenbauingenieur jüdischer Herkunft, ihrem Sohn Alexander (Sascha) und dem Enkel Pawel. Das Ehepaar ging nach Köln, Elenas Sohn fand eine Stelle als Biophysiker in den Niederlanden, wo er seitdem lebt.

Elena Shtrum ist Mitglied der Jüdischen Gemeinde und streicht deren soziale und kulturelle Angebote heraus. Sie ist nicht religiös, „aber ich bin eine Jüdin, auf jeden Fall.“ Zu ihrer Heimat hält Elena Shtrum weiter Kontakt, wenngleich einige enge Freunde inzwischen verstorben sind. Sie verfolgt auch die wissenschaftliche Entwicklung in Russland und der Ukraine, wo die Forschungsarbeiten ihres Vaters seit einiger Zeit wieder größeres Interesse finden.

In Deutschland habe sie, wie sie sagt, „ein ruhiges, leichtes Leben“. Doch: „Insgesamt ist das natürlich nicht die Heimat. Wenn ich im Fernsehen die Peter-und-Paul-Festung sehe, presst sich mein Herz zusammen. Obwohl ich kein Heimweh habe.“